中国青年网南京8月31日电(通讯员 刘铭丞)

2015年颁布的《中国制造2025》,正在推动实体经济成为我国经济乘风破浪的“压舱石”。纺织业作为我国实体经济传统支柱行业和江苏省的传统支柱行业,它的发展方向和路径对实现我国实体经济振兴具有十分重要的意义。8月10日,南京大学In-flame Team来到江苏阳光集团进行了以”在纺织业领域探索苏南县域经济发展模式”为主题的针对性采访。

图为团队成员采访的江苏省阳光集团园区一景。中国青年网通讯员 刘铭丞摄

我团队从生产要素、需求条件、辅助条件、企业战略以及政府支持五个方面,根据美国著名战略管理学家迈克尔·波特的钻石模型设计了35个问题。阳光集团计划研发部部长王强先生接受了我们的采访。王强先生首先介绍了阳光集团的历史。江苏阳光集团创办于1986年,仅仅用了8年,这家原来的乡办小厂一跃成为中国产量最高、效益最好的毛纺企业之一。当团队成员问起阳光成功的关键时,王强部长特别强调阳光重视人才、技术和品牌、标准。

人才和技术—阳光集团成长的核心动力

阳光自诞生开始,就把推进企业科技进步摆上日程。阳光从引进人才、引进先进设备、职工素质培训、工艺流程更新技术装备换代这四个方面多路进军。不仅如此,阳光先后引聘了20多位“毛专家”,引进了30多位职业工程技术人才。阳光从1992年底开始进行大规模技术改造,先后投资1000多万美元,引进法国、德国、意大利、瑞仁比利时等国国际一流先进设备和配套测试仪器,在科技进步上投资过亿元。

阳光不仅善于从外部学习先进经验,它也注重打造内部独立高效的研发体系成熟的人才成长体系。王强部长说道,以下两点是阳光集团的人才技术发展的主要策略。

(一)重视基层

阳光集团一直保持着一个传统,即新员工进入集团后,都会先被安排在车间工作一段时间,从基层的工作做起,然后才会逐步受到提拔。这样的措施一方面筛选出符合企业价值观的员工,培养了员工的进取心,另一方面也使得研发人员也能对企业的基层和实际的运营状况有着直观了解,避免研发和生产实际脱节,降低研发效率。

(二)重视R&D

阳光集团非常重视新产品的研发,有着数百人的研发部门,平均每天都能开发出50个新的品种,一年能够推出2万件新品。阳光对开发探索方面的投入十分“阔绰”,“成功有奖励,失败不惩罚”,通过股权激励、现金奖励、销售挂钩等途径激励员工,并提供了大量的研发经费给团队“试错”。在阳光的研发部门,每名员工都充满动力研发新品,也希望自己的式样和面料能够被企业和顾客选中,体现自己研发成果的价值。阳光集团目前每年研发费用占集团收入的5%的左右,虽然赶不上华为这些高科技企业,但是遥遥领先于纺织业同类企业。再加上阳光集团巨大的年销售收入,研发费用也是一个可观的数额。

品牌和标准—一直被模仿,从未被超越

江苏阳光集团是国家重点企业集团和国家重点扶持的 33 家企业之一。2007年,国际标准化组织/纺织品技术委员会(ISO/TC38)国际秘书处第一次落户阳光,阳光成为国内首家承担ISO/TC38国际秘书处工作的企业,结束了英国对此三十多年的垄断。

(一)引领标准化

阳光自身非常重视标准化,同时也牵头制定了整个国资纺织行业、世界毛纺的行业标准,这一方面体现了阳光集团在纺织行业的领导地位,另一方面有利于阳光集团充分发挥自己的标准化优势,在行业竞争中始终保持主导。

(二)市场反应快

市场化是阳光能够保持世界第一、中国第一的最大优势,阳光的快速发展离不开对市场的积极把握。在阳光发展的初期,每年都会派出人员去调查市场流行的产品,充分了解市场需求,从而调整生产,迎合市场潮流,扩大市场份额。如今,阳光集团已经成为了市场潮流的引领者,能够充分利用市场风向,获取最大的成果。

(三)品牌效应

阳光集团通过技术创新与市场反应占领了市场,确立了“阳光”这一品牌在国内与国际市场上第一的地位。如今,阳光集团已经是纺织行业领先、创新、品质的代名词。通过树立起良好的品牌,阳光集团能够从中获得稳定的订单来源,树立高端的形象,赢得更大的发展空间。

王强部长还向我们介绍了阳光的企业环保体系,作为一家大型上市公司,阳光有它浓厚的社会责任,它很早就建立了企业生产污水处理体系,确保不给当地居民带来环境影响。

在当今生产全球化、国际化的时代,阳光响应国家“一带一路”的号召,前往埃塞俄比亚建立分厂,一方面转移了一部分产能,解决资源紧缺的问题,另一方面降低用人、土地、环保成本,顺应全球化大潮,成为了一家真正的世界级企业。

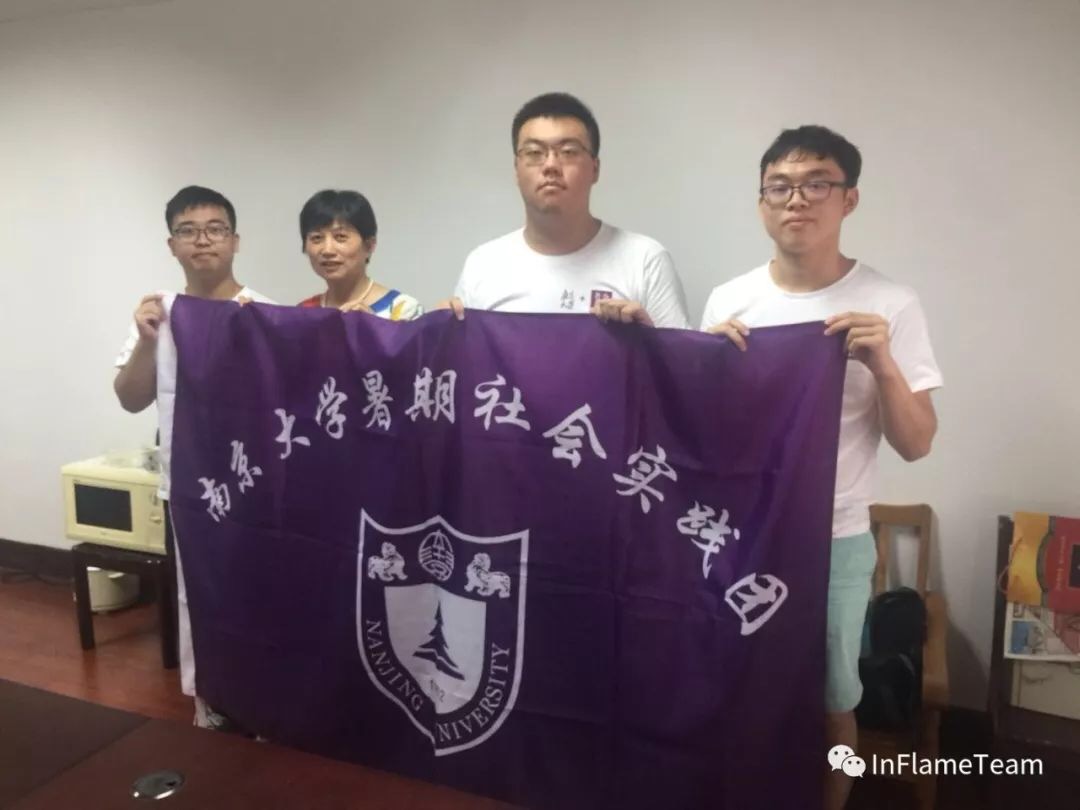

团队成员与全国人大代表、阳光集团董事长陈丽芬女士的合影

团队成员与全国人大代表、阳光集团董事长陈丽芬女士的合影

另一家纺织业巨子-海澜集团总裁周建平曾经说过这样一句话:没有夕阳的产业,只有落后的经营思路。在本次采访中,我们团队深刻地认识到:任何的“夕阳产业”里也有经营良好的龙头企业,也有思维落后、理念僵化的企业家。任何一个领域的企业,只有在“不断否定自己,永远追求卓越”中不断超越自己,追赶时代,才能在自己的领域里创出一片天地。”阳光集团之所以能够在许多实体企业感到困难的时期独立鳌头,就是凭借着不断变革,不断紧跟时代的创新精神。“夕阳产业”不过是失败者的墓志铭,只有把企业骨子里的血融入到改革创新中去,才是成功者的通行证。我们团队成员也在此次采访中深刻地感觉到:实体企业的活力是内生的、是愈挫愈勇的,我们在书本上学到的那些知识也需要真实的商业场景去应用,方为源头活水。

图为团队成员热烈讨论中 中国青年网通讯员 谢紫漪摄

图为团队成员热烈讨论中 中国青年网通讯员 谢紫漪摄